🛒 Shop

「サブリエ」は、国分寺駅近くのマンションの半地下にありますが、入り口の階段もせまくて、そこの通称「アンティーク アベニュー」は、案内に書いてあったように本当に見過ごしてしまいそうです。

けれど、階段降りればアンティーク好きな方は、きっと、わ〜〜ステキ!と声あげたくなるお店が数店並んでいる、ワクワクする空間!

その中の一軒がギャラリー「サブリエ」

外見も素敵ですが、一歩入れば壁も何もかもいい感じです。

今回はさらに西田さまのシックな銅版画の展示も加わってとてもキリッとした大人っぽい空間になっていました。

どの額縁も絵に似合っていて、やはり額装にセンスある作家さまだなーと改めて思いました。

そんな中に、一緒にWAMの額縁に作品入れ展示してくださっていて……

ほんとうにありがたい事ですね!

そして、偶然に今回のご縁をくださった同じ国分寺の「くるみギャラリー」のオーナーのご主人l様がいらしていて、お礼をお伝えできました。

個展で知り合った方のグループ展で、初めてくるみギャラリーを知ったのですが、オーナーの奥様にWAMのお葉書と名刺渡しましたら、「サブリエ」が似合いそう、とご紹介くださって早速その足でサブリエに行かせていただいたのです。

でも、7月のWAM初の月光荘での個展でたまたま通りががりで入られた方が、国分寺のくるみギャラリーでグループ展される、と案内ハガキくださったのが西田さまとのご縁ができるきっかけの最初でした。

偶然親しい友人が国立で絵の展示するのと重なって、藤沢から国分寺のくるみギャラリーに気軽に立ち寄れたのもあり、いろいろなことが重なって、偶然ではないような、嬉しい出来事です。

その方も個展会場にいらしてくださって、お会いしたのが7月の個展以来でしたのでちゃんと直接お礼言うことできてよかったです!

ここでもありがとうございました!とお伝えしたいくらい、これからのわたしにとって意味ある大きな経験ができた良い出会いだったと思います。

国分寺の「サブリエ」では、今、西田陽子さんがWAMの額縁をいくつか使って個展をしていらっしゃいます。

過去の作品から選んでいただいた額縁に作家さまがとっても素敵に額装されて、インスタグラムにアップしていたのを拝見させていただきました。

アンティークも一緒に展示販売しているとのこと。

大好きですので、色々楽しみです。

明日個展にお伺いするのですが、今回は一点だけ、お預かりした作品に合わせて額縁を作りましたので、額装して持っていく予定です。

作品はブラウン系でしたので、、絵に合わせてチークのステインで軽めに仕上げました。

ステインの色も作品によって変わります。

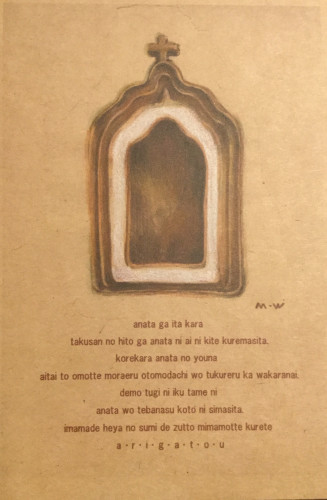

クリスマスが近いから、と十字架の彫りの入ったのを一点選んでくださっていたので、私もクリスマスを意識して十字架を入れてみました。

以前習っていましたテンペラ画は昔の宗教画で描かれていた技法ですので、模写するのも宗教画が多くて、聖母子像や天使、など、宗教色いっぱいです。

そんな絵が大好きですので、キリスト教でない我が家にも模写した作品や大昔のヨーロッパ旅行で買ってきたイコン画など、何点か飾られています。

おまけにアンティークショップで買ったのが壁掛けタイプの真鍮の聖水入れ。

家に来た友人に聞いてみると、やっぱりキリスト教かなと思える、とのこと (^.^)

キリスト教でなくても、聖母子像や十字架は魅力があり、人を惹きつけるチカラがあるように感じます。

おまけにクリスマスの飾りもロマンティックです。

「クリスマス」はきらびやかであり、賑やかで楽しかったり、だからこそ寂しかったり、孤独感だったり……

ふだん思わないことも考えたり感じたりできる不思議な時間……

きらびやかな飾りの中にシックな額縁が一点あるだけで、クリスマスの厳かな空気に少しは貢献できる気がします。

ぜひ足を運んでくださいませ。

[Works] 木目のある額縁 に作品アップしています。

西田陽子さんの銅版画展で展示される7個の楕円を一個だけアンティーク風に仕上げました。

安いガサガサのベニヤには以前から興味ありましたが、今回は生地にベニヤ使っていますので、好きな「風合い」にチャレンジしてみました。

風化の風合い出すために、傷つけて、ステイン塗装して、荒いやすりかけて、木の粉や土も使って、エトセトラ………いじくり廻し……

さらに、釘もサビ加工したら、丸い頭の「丸頭釘」がつるつるでなく錆びて形が崩れたようないい感じになりました。

残りの6点は、膠と土で塗り重ねして木肌をなくしました。

レッドオーカーを塗装した後、さらに色々な色を混色して作った真っ黒でないグレーブラック?を下の色が見えるようにムラに塗装しました。

今回初めて4〜5色混色して作ったグレーブラックでしたが、塗装している時にはじめてでない感じがあり、なんだろう?と、心のすみでひっかかっていた何か…………思い出したのですが、学校の黒い黒板の色!マットな風合いも!

うすーく薄めたホワイトでホコリ加工したのもチョークを消した後にうっすら白く残るのと似ています。

と、いまこの日記書いていて気付いたんです。

きっとこの表現なら、想像つく事でしょうね。

もうすこしレッドオーカーが見えるようにしたらよかったかなとも思いますが、黒一色かと思ったら、ほんのり赤みが……みたいなのも良いのかも知れないのかな、とも。

二種類の楕円額縁は 「Works」にアップしています。

もうじき始まる「西田陽子銅版画展」楕円の額縁の注文です。

それを6個並べて展示されたいとの事。

生地の時点でもインパクトあるので思わず撮ってしまいました。

楕円の額縁はあまり見かけませんから、作品が額装されてずらりと並ぶのはきっと目を惹くステキなコーナーになりそうです。

シックに品良く、銅版画に勝たない色合いや風合いにしようと心掛けました。

写真はまだ生地のままですがもう完成して、今日、作家さまのところに届くように発送いたしました。

幅広のチークの木の板から適当な場所を選んでジグソーで額縁サイズに切り出しました。

彫刻刀やルーター使って彫っていたところ、ポロっと穴が空きました。表面は綺麗でしたので全く見えず、あ、と一瞬焦りました。高くしたいところに穴が大きくあったらやり直しになるかもしれないからです。

ですがですが、驚くほど本当にちょうど良いところにすごくいい雰囲気を作ってくれたのです!

彫っていた溝に沿っての、虫食いか何かの縦長の穴……写真には写っていませんがもう一箇所、右下にも小さく……

その額縁の仕上げはステインをしっかり塗るというよりは、ガサガサの木の風合い残しステインも軽くして、枯れ木のイメージを考えて作っていましたので、その穴はまさにイメージ通りに額縁の雰囲気を盛り上げてくれたのです。

あと少し切り出しの時右に、左にずれていたら…………でもそれもいい感じだったのかもしれないですね。

チークは硬いところとすごく柔らかく崩れやすいところの差が大きい木です。削っていると高さのあるところが崩れてしまう事があります。

最初はまずい!と思いました。でも、柔らかいところは時が経つと真っ先に欠けてしまうんだな〜〜と思った時、そのままにしておくことにしたのです。

きっとなんとか綺麗に保って作ってもそこはいつか真っ先に崩れてしまうんだから、経年劣化の先取り、と考えることにしました。

それでいいとした時、仕上がりはチカラの抜けたナチュラルないい雰囲気になりました。

時を経て劣化した風合いや使い込んでできた傷、それをまた綺麗にしてまた時がたって…………

そんな風合いが大好きです。

気をつけて他のは綺麗にしていたのに、個展で展示していた、ずっと家に飾っていた額縁のお掃除うっかりしていて、埃がついていました。

それが売れた時、すぐ綺麗にします💦と言ったら、いや、そのままにしてください、そのままがいいんです、と。

家で気付いていたらきっとお掃除していました。

その言葉になるほど、埃も、と。

額縁屋としてはアンティークショップと違って、本物の埃は許されることでは ないのですが、

でもその額縁に関しては、チョピリ、いえ、すごく、嬉しい一言でした。

[Works]の「木目のある額縁」にアップしています

7月の創作額縁個展の案内状の写真の真ん中、終わった後のお礼の葉書でも主役に抜擢された、十字架のチークの額縁。

この額縁を買ってくださった方々は、ハガキのこの作品を見てわざわざギャラリーまでいらしていただいたり、なんだか気になるとのことで買ってくださったり……

そしてなぜか、皆さま、ゆっくりでいいです、私のペースでどうぞ、個展後の他の注文を優先してください、こちらにお嫁入りする日を気長にお待ちいたします、と言ってくださいます。

お言葉に甘えて、展示の近い依頼された額縁から完成させていき、おかげさまで他のを早く手がけることができました。

申し訳ない気持ちでしたが、この度やっといくつか完成して、次々お渡しするたびに肩の荷がおりるようでした。

また嬉しくありがたく、ですが、完成したのを飾る場所を空けて待っていてくださるのです。

そのまま飾ったり、ドライフラワーだったり、クリスマスにはマリアさまの絵を入れます などなど (^^)

季節ごとに何を入れて飾るか楽しんでくださるのは嬉しいですね!

お礼ハガキにも書きましたが、会いたいと思ってもらえるような額縁を今後作れるかわからないけれど……

でも、もう手元から手放して次へ行かなくては、という気持ちで個展では展示させていただきました。

会いたいと思ってもらえる作品を作るのが目標です。

次々お嫁入り果たして、やっと次に行けそうなこの頃です。

可愛がっていただいてありがとうございます。

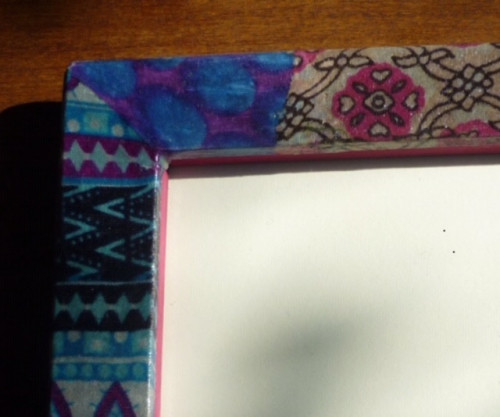

この額縁は随分前に作りました。

可愛いインド綿のパッチワークのスカートから切り出して作りました。今は姪っ子の家にありますが、布をニスでコーティングしてツヤもあり、布であって布でない感じが好きです。もちろん汚れにも強い!

後ろも可愛く(^^)! 技術の拙い初期の作品。不出来なところもご勘弁を💧

下の作品、これも布です。

これもインド綿ですが、ちょっと大人感。着色したりニス塗ったり。金箔と合わせて、中も布の一部の色にして。

額縁として考えたら何入れたらいいかわからないけれど……でも、あったら暖かい気持ちになれる綺麗な額縁だなーと自画自賛です。

個展でグリーンのポスター額も展示しましたが、布はこれからもチャレンジしていきたい楽しい素材!

山本 史子 左「 青い鳥のドレス 」 / 中央 「 羽で遊ぶ 」/ 右 「 Blue Flowers 」

今年5月10日〜15日までギャラリー国立にて開催された「青のコレクション展」で、額装した作品を3点出品してくださいました。

窓際の3点の絵のコーナーは、ふんわりとした優しい空気で満ちていました・・・

左側のA5パネル以外は支持体は手作りです。

中央の2枚重なった支持体は作家様ご自身で、右側は WAMで作り、絵の大きさ、厚さに合わせて額装させていただきました。

その後

この3作品にもう2点加えて、7月の月光荘「創作額縁展」でも展示。

おかげさまで、額装例として、個展の時のイメージとして、参考になる展示になりました。

山本様 ありがとうございました。

(「+Works」の 額装例で各作品をアップしています )

追加作品は中央の2点。 右側 「Rain tree」 左側 「ポポラス」(ユーカリの仲間の名前で、葉がハートのかたちをしているそうです)

2018年10月8日から銀座月光荘画室2でアトリエ「ラピス」グループ展、始まります。

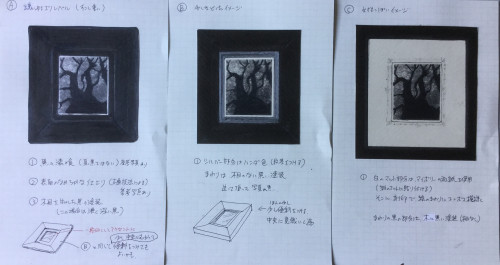

その時に私が出品する作品の、着色前の彫りを入れた作品です。

昨年、大きな丸ノコのついたテーブルソウを購入してから、木の加工が思い通りに出来るようになり、随分自由に創作できるようになりました。

危険ですが、なくてはならない工具です。

そうやって朴木を切断加工して、この額を作り上げました。

グループ展では着色した作品をみていただけます。

ほかの生徒さんの作品も先日の教室で箱開けるたびに、わ〜すご〜い!の連発でした(^。^)!

お時間ありましたら是非ぜひお出かけくださいませ。私は10月11日pm3時〜6時30分までお当番で在廊しております。

( 詳しくは 「+News 」でご紹介しています )

和田祐子 「冷露無聲」 サイズ 220 × 220

「アルミの丸窓額縁」

国立にあります「ギャラリー国立」に行ってきました。

北野さまのアルミと黒漆喰の額縁に入れた2作品に再会し、北野さまにもお会いできましたが、メールで何度もやりとりして額縁を完成させましたのでお会いするのが2回目と思えなく、お会いできて嬉しかったです。

それ以外に、個展でアルミの額縁を買ってくださったのが書の作家さまだったのが意外でしたが、今回、それに書と墨の絵の作品を入れて展示してくださっていました。

丸頭釘を使ったアルミの額縁は「男前インテリア」をイメージして作りましたが、書の作家さまが買ってくださったこと、予想外に似合っていたことが収穫でしたし、固定観念が壊される嬉しい誤算でした。

北野さま 和田さま ありがとうございました。

|

「黒漆喰の額縁」

小さい銅版画の作品を見たときに真っ先に黒漆喰が浮かびました。 それも漆黒の「黒」 ですが額装を軽くしたいというかたもいらっしゃると思い、3点のラフを出させていただきました。 1案 ……黒漆喰 ・魂揺さぶりレベル(笑笑) 2案 ……木と金属・ 少し気取ったイメージ 3案 ……和紙のマットと細いフレーム・女性っぽいイメージ 北野様は、私が最初に思った「魂揺さぶりレベル 」( 笑えますが、本気です(^^)) を選んでくださいました。 |

北野さほ 「無題 」作品サイズ 115 × 95 銅版画

これらの作品は「モノクロームの世界展」2018年9月13日〜21日 (於 : ギャラリー国立)で展示されます。

( +News で詳しくご紹介しています。)

|

チークの「月の額縁」は何年も前に作っていた作品です。

2016年の青山のギャラリーでの個展「花の絵画展」で、青木フランシスさまがマリアさまの自作の銀細工を入れて展示してくださいました。 今回またご注文いただき、今度は濃いめののブラウンで着色することになり、来年の個展で展示される予定です。

|

「花の絵画展」で一番目立った大きな作品は、108種類のお花を描きそのなかに一体のお地蔵さまが描かれた「花羅漢108」

全て違うお花なのでお好きな方はひとつひとつお花の名前をあてる楽しみもあり、とても綺麗な奥深い作品でした。

煩悩がお花で描かれているなんて意外な事でした。お花になった煩悩たちはどう思っている事でしょうか(^^)💛

|

「ビスケットの額縁」

エンジュという木の木目を生かしたナチュラルな額縁。 注文してくださった方が始めてこの額を見たとき「ビスケットみたい」と。 意外でしたがなるほどでした。 その後、可愛いい女の子の絵に、と、再度このビスケットの額縁をを注文してくださいました。

青木フランシス 「大天使ガブリエル」

フィリッポ・リッピの 「受胎告知」部分模写 テンペラ画 |

「葦の額縁」

青木フランシス 「薔薇の内部 」

この額縁は、本物の葦で製作しました。

作品は「薔薇の内部」という題名で、リルケの「薔薇の内部」という詩を金箔で書き込んだそうです。

青木さまは来年3月に銀座のギャラリーで個展される予定で、WAMの額縁もいくつか使ってくださいます。

近くなりましたらまたお知らせいたします。